Der verantwortliche Trainer ist zwar weg, aber er hinterlässt doch ein interessantes taktisches Vermächtnis. Nach einem durchaus mäßigen Start in die Saison, als man für zwei Runden sogar am letzten Tabellenplatz lag, stellte Oliver Glasner formativ auf eine Dreierabwehr um. Dadurch konnte sich die Mannschaft stabilisieren und landete ungefährdet auf dem sechsten Abschlussplatz, noch einen Punkt vor der weit höher eingeschätzten Wiener Austria und insgesamt punktemäßig in etwa dort, wo man das Team vor der Saison auch erwartet hätte.

Die Umstellung selbst war zwar vielleicht etwas aus der Not geboren, da die Personallage vor dem Spiel in Salzburg in der 12. Runde so dünn wurde, dass kaum mehr Alternativen verblieben. Dazu mag die Qualität des Gegners eine besondere Rolle gespielt haben. Wie der Beitrag zeigen will, war die taktische Neuorientierung allerdings genau richtig. Die SV Ried spielte mit Dreierkette signifikant besser als mit Viererabwehr.

1. Einleitung: Die Dreierkette als internationaler Trend

Sonntag, 10. Juni

2012, Danzig. Welt- und Europameister Spanien beißt sich an Italiens

Hintermannschaft im ersten Gruppenspiel der Gruppe C beinahe die Zähne aus.

Trotz eindeutiger Dominanz und klarer Überlegenheit kann sich der Favorit kaum

Torchancen herausspielen, der letzte Pass will einfach nicht gelingen.

Schließlich gerät man durch ein Kontertor von Di Natale sogar in Rückstand,

erst nach einer Superkombination über Iniesta und Silva, der durchsteckt, gelingt

Fàbregas der Ausgleich, das Spiel endet 1:1.

Zumindest teilweise

kann man die starke Defensivleistung Italiens auf den Einsatz einer extrem

variablen Dreierkette um Daniele de Rossi zurückführen, die Spaniens

Offensivakteure mit striktem Positionsspiel und aggressivem Tackling vor beinahe

unlösbare Probleme stellte (eine ausführliche taktische Analyse des Spieles

findet sich beispielsweise hier und hier).

Auch in der

italienischen Liga ist diese Defensivformation durchaus üblich: Napoli

beispielsweise setzte schon vor einigen Jahren darauf, und Juventus wurde

(teilweise) mit Dreierkette in der abgelaufenen Doublesieger und Champions League-Finalist

Doch dieser Trend

beschränkt sich nicht nur auf Italien; beispielsweise konnte Chile unter Coach

Marcelo Bielsa mit einer Dreierkette bei der WM 2010 bis ins Achtelfinale

vorstoßen. Auch Pep Guardiola beim FC Bayern experimentierte in der

vergangenen Saison teilweise damit. Bei der letztjährigen Weltmeisterschaft lag die Dreier- bzw. Fünferkette absolut im Trend. Umso bezeichnender, dass sie außer bei Ried bei keinem österreichischen Bundesligisten regelmäßig eingesetzt wurde. Das Land hinkt eben taktisch hinterher.

Die Gründe, sich für

eine derartige Formation in der Defensive zu entscheiden, können vielfältig

sein. Einerseits kann man mit drei zentralen Verteidigern die Mitte des

Spielfeldes besser kontrollieren und dominieren, was sicherlich einer der

ausschlaggebenden Gründe für Italiens Coach Prandelli war. Vor allem gegen

Teams, die von der Qualität her höher einzuschätzen sind, kann dieser Faktor

eine wichtige Rolle spielen. Gegen Gegner, die mit zwei zentralen Sturmspitzen

agieren, hat die Dreierkette für die verteidigende Mannschaft wiederum den

Vorteil, leichter Überzahlsituationen herzustellen, was einer der Beweggründe

Bielsas war. Guardiola wiederum wollte seine Mannschaft weiterentwickeln und

sie formationstechnisch noch flexibler und weniger ausrechenbar zu machen.

Natürlich hat die

Formation nicht nur Vorteile. Einerseits „verliert“ man natürlich durch den

zusätzlichen Verteidiger einen offensiven Spieler, was die Optionen im Spiel

nach vorne beschränkt. Andererseits ist die Einübung dieser Formation mit Spielern,

die sie nicht gewohnt sind, eine Angelegenheit, die viel Zeit in Anspruch

nimmt. Zeit, die man im Profifußball grundsätzlich nicht hat. Deshalb hat der

bereits erwähnte Bielsa sie beispielsweise als Vereinstrainer bei Athletic

Bilbao nach einigen Versuchen, sie einzuführen, ad acta gelegt. Dies könnte ein Grund sein, warum sie doch vor allem im deutschsprachigen Raum noch eher selten eingesetzt wird (mit Ausnahme der situativen Dreierkette im Spielaufbau, aber das ist ein anderes Thema).

2. Die Dreierkette bei der SV Ried

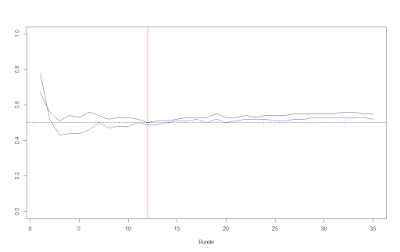

Erstmals setzte Oliver Glasner wie bereits erwähnt in Runde 12 auf eine Dreierkette; eine Entscheidung, die sofortige Auswirkungen auf die Leistung seiner Mannschaft hatte. Als Indikator für die Leistung eines Teams benütze ich wie üblich TSR und STR, die in diesem Interview näher erläutert werden. Wie Graphik 1 zeigt, stabilisierte sich die Performance seines Teams bereits zwei Runden später nachhaltig. Zwar war die TSR des Teams noch knapp über 0,5, also positiv; der Trend ging in den Spielen allerdings nach unten, und die aussagekräftigere STR war bereits nach drei Runden in den negativen, obwohl noch nicht besorgniserregenden, Bereich gefallen. Deren Trend war zwar positiv, das schlug sich jedoch nicht in den Resultaten nieder. Der PDO der SV Ried war zu diesem Zeitpunkt der zweitniedrigste der Liga, was darauf hinweist, dass die Mannschaft besser war als der Tabellenrang. Darauf zu warten, dass die Ergebnisse endlich die Leistungen widerspiegeln, ist im Fußball allerdings nicht immer die klügste Lösung. Zu diesem Zeitpunkt könnte es bereits zu spät sein, die sportlichen Ziele könnten sich bereits außer Reichweite befinden.

Graphik 1: Entwicklung von TSR (schwarz) und STR (blau) der SV Ried in der Saison 2014/15 während der ersten 35 Runden. Die vertikale rote Linie markiert den erstmaligen Einsatz der Dreierkette.

Die Entscheidung entpuppte sich auf jeden Fall im Nachhinein als richtig. Im ersten Spiel mit Dreierkette selber konnte man zwar keine Punkte einfahren, allerdings den Meister in dessen Heimstadion immerhin stark fordern und zweimal dessen Führungstreffer ausgleichen. Wenngleich die Niederlage in der Partie insgesamt verdient war, markierte das Spiel doch eine Zäsur. Weder TSR noch STR fielen ab Runde 14 jemals wieder unter die 0,5-Grenze. Speziell im Frühjahr präsentierte man sich diesbezüglich auch sehr stabil (das letzte Saisonspiel ist in allen Graphiken ausgespart, da Oliver Glasner zu diesem bereits beurlaubt war). Anders ausgedrückt: Während man mit Viererkette in über einem Drittel der Spiele auf eine negative STR kam, war dies mit Dreierkette lediglich in etwa einem Viertel der Spiele der Fall.

Interessanterweise diente die Dreierkette bei Ried nicht nur für defensive Stabilisierung, was unter Umständen ein wichtiger Beweggrund für die Umstellung war (Ried hielt vor der Umstellung bei einem negativen Torverhältnis und einem Schnitt von fast zwei Gegentoren pro Spiel). Vielmehr profitierte auch das Spiel nach vorne von der taktischen Maßnahme.

Graphik 2: Vergleich von Schussstatistiken der SV Ried mit Dreier- und Viererkette, wiederum basierend auf Daten der Runden 1-35 der Saison 2014/15.

Wie in Graphik 2 ersichtlich wird, kam die SV Ried in Spielen, in denen sie mit Dreierkette, auf fast eineinhalb Schüsse mehr als in jenen mit Viererkette. Auch konnten etwa 0,9 Schüsse pro Spiel mehr aufs Tor abgegeben werden. Die Überlegenheit der Dreierkette ist bei den Defensivstatistiken kurioserweise etwas weniger stark ausgeprägt, aber auch anzufinden. Etwa 1,1 Schüsse pro Spiel wurden weniger zugelassen, dazu gaben die Gegner 0,1 Schüsse aufs Tor weniger ab. Diese Unterschiede klingen vielleicht nicht besonders groß, summieren sich im Laufe einer ganzen Saison jedoch. Hochgerechnet auf 36 Spiele würde dies ceteris paribus bedeuten, dass das Team 50 Schüsse mehr abgeben und 39 weniger zulassen würd. Wenn man davon ausgeht, dass ungefähr jeder zehnte Schuss zu einem Tor führt, bedeutete das, dass in den 36 Spielen rund fünf Tore mehr erzielt und vier weniger erhalten würden. Wenn man weiters davon ausgeht, dass in Österreich ein erzieltes Tor im Durchschnitt 0,62 Punkte mehr bringt und ein erhaltenes dementsprechend 0,55 weniger, verursachten diese vermeintlich nur kleinen Unterschiede über eine gesamte Saison gerechnet einen Unterschied von immerhin fünf Punkten mehr; wie weiter unten ausgeführt, hätte man damit heuer durchaus in den Kampf um Europa eingreifen können. Diese Rechnung ist zwar sehr abstrahiert und nur ein Erwartungswert, erweist sich aber als robust, selbst wenn man sie wie unten mit weniger aussagekräftigen Statistiken wie Punkten pro Spiel vergleicht.

Der Zusammenhang ist zwar indirekt, aber mit der Dreierkette landeten auch mehr der abgegebenen Schüsse tatsächlich am Tor (35,69% gegenüber 32,76%). Paradoxerweise gilt dies auch für die gegnerischen Schüsse (40% wenn Ried mit Dreierkette antrat, nur 37,11% bei Viererkette). Man schaffte es also offensichtlich, zwar insgesamt besser zu verteidigen, und weniger gegnerische Schüsse zuzulassen. Die Schüsse allerdings, die zugelassen wurden, waren allerdings gefährlicher. Dies schlägt sich auch in den Torquoten nieder; mit Dreierkette führten 10,15% der Rieder Schüsse zum Torerfolg, mit Viererkette hingegen nur 9,2%. Die Unterschiede bei den gegnerischen Torquoten sind wiederum nur minimal: Wenn Ried mit einer Dreierkette antrat, landeten 12,65% der gegnerischen Schüsse im Tor, mit Viererkette 12,58%, also nur unwesentlich weniger.

Graphik 3: Vergleich von Punkten, Toren und Gegentoren unter Dreier- und Viererkette, wiederum basierend auf Daten der Runden 1-35 der Saison 2014/15. Die roten waagrechten Linien zeigen den Ligadurchschnitt an.

Wie aufgrund der verbesserten Schussstatistiken zu erwarten war, schlug sich die taktische Umstellung auch auf die Rieder Ergebnisse durch. Man beendete die Spielzeit in der Endabrechnung mit einem Punkt mehr als in der Saison davor, zudem mit einer beinahe ausgeglichenen Tordifferenz (-2).Wenn man den Punkteschnitt der Spiele mit Dreierkette über die gesamten 36 Runden halten hätte können, wäre man wie aufgrund der Schussstatistiken erwartet auf 49 Punkte in der Endabrechnung gekommen und hätte mit etwas Glück sogar in die Europacupplätze rutschen können. Mit dem Punkteschnitt aus Partien mit Viererkette wäre man hingegen mit 36 Zählern nur Achter geworden, also noch zwei Plätze schwächer. Zudem erzielte man mit Dreierkette mehr Tore und erhielt weniger als der durchschnittliche Bundesligist, während man mit Viererkette nur unterdurchschnittliche Leistungen abrufen konnte.

3. Fazit

Der verantwortliche Trainer ist wie bereits erwähnt weg, und deshalb bleibt fraglich, ob die vorhergehenden Zeilen aus einer anderen denn einer historischen und theoretischen Sichtweise relevant bleiben können. Sein Nachfolger wäre allerdings nicht schlecht beraten, die Grundformation mit drei zentralen Verteidigern beizubehalten und sie zumindest als taktische Variante in petto zu haben. Auch für andere Vereine kann die Rieder Erfahrung als Anleitung für eigene taktische Maßnahmen dienen. Natürlich kann aus den Ergebnissen der letzten Saison nicht geschlossen werden, dass in der nächsten Saison automatisch mit einer Dreierkette bessere Ergebnisse eingefahren werden würden als ohne. Allerdings spricht doch einiges dafür, dass sie weiterhin eine potentiell sehr effektive taktische Waffe sein wird. Dazu zählt beispielsweise ihre weiterhin geringe Verbreitung in der österreichischen Bundesliga, verbunden damit ist eine geringe Vertrautheit vonseiten der Gegner, sie effektiv zu bespielen. Zwar setzten einige Vereine (Admira, Austria, Sturm) in Einzelfällen in der vergangenen Saison auf Dreier- oder Fünferketten, dies aber meist als Ad-hoc-Maßnahme, um individuell (vermeintlich) überlegenen Gegnern das Toreschießen zu erschweren. Das ist zwar einer der möglichen Vorteile einer Dreierkette, beileibe aber nicht der einzige. Dazu kommt, dass dies nur funktioniert, wenn die Mannschaft einigermaßen mit den formativ geänderten Abläufen vertraut ist. Sonst dient der zusätzliche Abwehrmann oft nur einer vorsätzlichen Abwehrschlacht, erschwert also nicht nur gegnerische, sondern auch eigene Angriffsbemühungen. Das Beispiel Ried zeigt allerdings, dass eine wohlsituierte Dreierkette sowohl Defensiv- als auch Offensivspiel und damit die gesamte Leistung eines Teams verbessern kann.

Anmerkung: Graphiken zum Vergrößern anklicken.