1. Einleitung

Der SK Sturm Graz hat auf den Abgang von Florian Kainz zu Rapid reagiert und für die frei gewordene Position mit Thorsten Schick von der Admira verpflichtet. Auf den ersten Blick scheint diese Neuverpflichtung sinnvoll zu sein, gehörte Schick in den letzten beiden Spielzeiten doch zu den beständigsten und torgefährlichsten Spielern seiner Mannschaft, was sich auch im zweithöchsten Marktwert des Kaders niederschlug. Für ihn selbst ist es die Rückkehr zu seinem Stammverein, während der Verkauf für die Admira zumindest finanziell von Vorteil gewesen sein dürfte. Da sein Vertrag nächsten Sommer ausgelaufen wäre, war es wohl die letzte Möglichkeit, durch den Abgang eine Ablösesumme zu lukrieren.

Neben all diesen allgemeinen Überlegungen zeigen auch die

Daten, dass die Verpflichtung sportlich gesehen durchaus logisch war. Grundlage

hierfür sind die Spiele der abgelaufenen Saison 2013/14, wobei nur Bundesligaspiele

berücksichtigt wurden. Bei Thorsten Schick wurde auch die Evolution während der

Spiele der bereits angelaufenen Spielzeit untersucht, wobei diese natürlich

aufgrund der geringen Anzahl an absolvierten Spielen nur bedingt Schlüsse

zulässt. Quellen dazu sind wie immer der auf laola1.at wöchentlich

veröffentlichte Statistikcheck, die Datenbank von transfermarkt.at und für die

laufende Saison die Daten auf bundesliga.at.

2. Offensivstatistiken

Wie in Graphik 1 ersichtlich wird, waren beide Spieler in der

abgelaufenen Saison Stammspieler bei ihren jeweiligen Teams und kamen in fast

allen Spielen, in denen sie spielberechtigt waren, auch zum Einsatz. Kainz kam

dabei auf etwas mehr Einsätze und Spielminuten (2582) als Schick (2361), was

jedoch auch an der etwas höheren Rotation bei der Admira liegen könnte, die im

Verlauf der Saison zwei Feldspieler mehr einsetzte als Sturm (27 gegenüber 25).

Kainz absolvierte am viertmeisten Einsatzminuten innerhalb seines Kaders,

während Schick der sechstmeisteingesetzte Admiraner war.

Graphik 1

Der am leichtesten messbare Beitrag von Offensivspielern zum

Erfolg ihrer Mannschaft sind Tore und Torvorlagen. Beide Spieler zeigen dabei

durchaus vergleichbare Werte und kommen auf 11 (Kainz) beziehungsweise 10

(Schick) Scorerpunkte. Kainz erzielte zwar mehr Tore, aber insgesamt waren

beide an genau 20% der Tore ihrer Mannschaft direkt mittels Tor oder Assist beteiligt

(siehe auch Graphik 2). Setzt man die Scorerpunkte in Relation zur Einsatzzeit,

zeigt sich ebenfalls ein verblüffend ähnlicher Wert. Kainz verbuchte alle 234,7

Minuten einen Scorerpunkt, Schick hingegen alle 236,1 Minuten, also ein

minimaler Unterschied.

Im Gegensatz zu Schick war Kainz im abgelaufenen Jahr ein eher mitspielender denn selbst den Abschluss suchender Außenspieler. Er legte seinen Mitspielern pro Spiel mehr als 2,5 Torschüsse auf, womit er klar vor Schick liegt, der auf etwas mehr als zwei Torschussvorlagen pro Spiel kommt. Kainz belegt mit seinen Werten den dritten Rang innerhalb seines Teams (hinter Offenbacher und Schloffer), während Schick in jener Hinsicht der viertbeste Admiraner in der abgelaufenen Saison war (um Verzerrungen aufgrund zu geringer Fallzahlen zu vermeiden, wurden hier Spieler mit weniger als zehn Torschussvorlagen nicht berücksichtigt).

Selbst aufs Tor schoss Kainz hingegen viel seltener als Schick, der Unterschied beträgt beinahe einen Schuss alle zwei Spiele. Angesichts der Tatsache, dass Kainz insgesamt dennoch mehr Tore erzielte, erklärt sich ein doch recht großer Unterschied bezüglich Effizienz: Während Kainz für ein Tor 7,29 Schüsse aufs Tor benötigte, landete beinahe nur jeder zwölfte Torschuss von Schick im Netz. Umgekehrt verhält es sich bei den Torschussvorlagen: Etwa jede elfte Vorlage von Schick endete mit einem erfolgreichen Torschuss, während Kainz mehr als 18 Torschussvorlagen spielen musste, um einen Assist zu verbuchen, was natürlich nicht seine eigene Verantwortung ist. Dieses Problem der ineffizienten Torschüsse ist bei der Admira jedoch ein generelles. Sie schoss zwar pro Spiel etwa eineinhalbmal öfter auf das gegnerische Tor als beispielsweise Sturm, kam jedoch insgesamt auf fünf Tore weniger.

3. Pässe und Zweikämpfe

Bei einigen Leistungsindikatoren zeigen beide Spieler

erstaunliche Ähnlichkeiten. So waren beide etwa gleichviel in das Spiel ihres

Teams involviert und kamen auf etwa 46 Ballkontakte pro 90 Minuten. Kainz

spielte pro 90 Minuten etwa fünf Pässe mehr, was insofern interessant ist, dass

die Admira als Team etwa zehn Pässe pro 90 Minuten mehr spielte als Sturm (284

gegenüber 274). Allerdings sagt diese Zahl nichts über die Richtung der

Zuspiele aus. Da Kainz jedoch auch signifikant mehr Torschussvorlagen als

Schick spielte, ist anzunehmen, dass nicht auch der Rest der Pässe zum großen

Teil nur nach hinten oder in die Breite gespielt wurde.

Auf der anderen Seite bestritt Schick pro Spiel etwa eineinhalb Zweikämpfe mehr, was sich wohl durch generelle Unterschiede zwischen den Teams erklären lässt. Insgesamt bestritt die Admira pro Spiel elf Zweikämpfe mehr als Sturm (219 gegenüber 208), weshalb die Differenz auch in etwa so zu erwarten ist.

Graphik 3

Auf der anderen Seite bestritt Schick pro Spiel etwa eineinhalb Zweikämpfe mehr, was sich wohl durch generelle Unterschiede zwischen den Teams erklären lässt. Insgesamt bestritt die Admira pro Spiel elf Zweikämpfe mehr als Sturm (219 gegenüber 208), weshalb die Differenz auch in etwa so zu erwarten ist.

Graphik 4

Graphik 4 zeigt, dass Kainz im Gegensatz zu Schick etwas besser abschnitt, was die relativen Werte betrifft. So brachte er sowohl mehr Pässe an den eigenen Mann, so wie er auch etwas mehr Zweikämpfe für sich entscheiden konnte. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Spielern recht gering. Zur Veranschaulichung: Bei der Anzahl an gespielten Pässen der beiden (etwa 46) pro Spiel ergibt die Differenz zwischen 0,74% und 0,72% Passgenauigkeit den Unterschied von etwa einem erfolgreichen Pass pro Spiel mehr. Zu bemerken ist auch, dass beide Spieler bei beiden Quoten teils deutlich unterhalb der Durchschnittsquoten der jeweiligen gesamten Mannschaft liegen (siehe Daten in Graphik 5). Da die Admira in beiden Belangen etwas besser als Sturm abschnitt, sind die etwas schlechteren Werte von Schick bemerkenswert.

4. Die Entwicklung von Schick in der neuen Saison

Neben dem Blick auf die Daten der abgelaufenen Saison bietet

sich im Fall von Thorsten Schick auch ein Vergleich dieser Statistiken mit jenen

der angelaufenen Spielzeit an. Da erst fünf Runden absolviert wurden, sind die abstrahierten

Daten der laufenden Saison natürlich noch nicht sehr aussagekräftig. Zusätzlich

werden sie durch den Umstand verzerrt, dass sie natürlich auch vom jeweiligen

Gegner und dessen Qualität abhängig sind. In dieser Hinsicht muss darauf

hingewiesen werden, dass die Admira in dieser Saison bereits auf den Ersten (Salzburg)

und Zweiten (Rapid) der abgelaufenen Saison sowie auf das zweitstärkste Team der

laufenden (Wolfsberg) traf und kaum gegen Teams auf Augenhöhe spielte, weshalb

schwächere Leistungsdaten im Vergleich zur letzten Saison nicht allzu

überraschend sind.

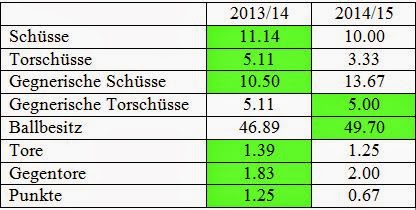

Die erwarteten Unterschiede zeigen sich auch empirisch

(siehe Graphik 6). In beinahe allen untersuchten Metriken zeigt die Admira in

der heurigen Saison durchschnittlich schwächere Werte als in der vorhergehenden

(Anm.: Die jeweils besseren Werte sind grün hinterlegt. Bei eigenen Schüssen,

Torschüssen und Toren sowie bei Toren und Punkten ist ein höherer Wert besser,

bei gegnerischen Schüssen, Torschüssen und bei Gegentoren naturgemäß ein

niedrigerer). Man sieht also, dass die Admira auch aufgrund der starken Gegner

ihr Spiel noch nicht so umsetzen konnte wie letztes Jahr. Daher ist auch zu

erwarten, dass einzelne Spieler bei ihren Leistungsdaten schwächer abschneiden

als letztes Jahr.

Graphik 6

Die Daten zeigen bei Thorsten Schick auch tatsächlich einen gewissen Abfall in einigen Parametern (siehe Graphik 7). Er spielte zwar mehr erfolgreiche Pässe pro Spiel, allerdings auch bedeutend mehr Fehlpässe, weshalb seine Passquote von 72% auf 62% abfiel. Man kann dies aber auch so interpretieren, dass er insgesamt etwas mehr in das Aufbau- und Offensivspiel seines Teams eingebunden wurde als im vorherigen Jahr.

Umgekehrt bestritt er weit weniger Zweikämpfe, sowohl

erfolgreiche als auch verlorene, was als verminderte Pressingaktivität eingestuft

werden kann. Da die erfolgreichen weit stärker als die verlorenen zurückgingen,

reduzierte sich auch die Zweikampfquote von 44% auf 39%. Auch bei eigenen und

aufgelegten Torschüssen zeigt sich ein deutlicher Rückgang, was allerdings wie

bereits erwähnt auch auf den allgemeinen Leistungsrückgang der Admira in der

laufenden Saison zurückgeführt werden kann.

Ein durchgeführter Welch-Test ergab zudem, dass keiner der Unterschiede zwischen den beiden Saisonen

statistisch signifikant ist. Sprich, sie können durchaus das Ergebnis

schlichten Zufalls sein (beziehungsweise des bereits erwähnten

Qualitätsunterschieds) und sind das wahrscheinlich auch.

5. Fazit

Die Frage, ob Thorsten Schick den durch den Verkauf von

Florian Kainz freigewordenen Platz im Team von Sturm Graz übernehmen kann,

lässt sich nach Durchsicht einiger Leistungsdaten durchaus bejahen. Bei vielen

Parametern sind die Werte sehr ähnlich bis gleich, wie etwa bei den

Scorerwerten, sowohl den absoluten als auch den auf Einsatzzeit beziehungsweise

insgesamt vom Team erzielte Tore gewichteten. Im Gegensatz zu Kainz suchte

Schick etwas häufiger den Abschluss, erwies sich dabei aber als weniger

effektiv. Er spielte auch weniger Pässe und war im Passspiel insgesamt etwas

ungenauer, was als ein Nachteil gewertet werden könnte. Dafür bestritt er mehr

Zweikämpfe und war in einem Team mit etwas weniger Ballbesitz häufiger am Ball,

also etwas mehr ins Offensivspiel eingebunden. Die Werte der bisherigen Saison

sind zwar etwas schlechter, was allerdings aufgrund verschiedener Faktoren

nicht unbedingt als Leistungsabfall gewertet werden muss.